襄轴老工人的国企记忆(1):奋斗与辉煌 -凯发k8官方旗舰厅

改制前,襄轴工人看病、住房、受教育是不花一分钱的,那时候的幸福指数非常高。那时同年参加工作,在我们襄轴当工人,工资比在市政府当公务员还要高一倍。

我叫鲁爱国,是武汉市21中69届初中毕业生,1970年2月到湖北枣阳插队落户,1971年10月调到襄阳轴承厂当工人,在襄阳轴承厂干了一辈子。

奋斗与辉煌

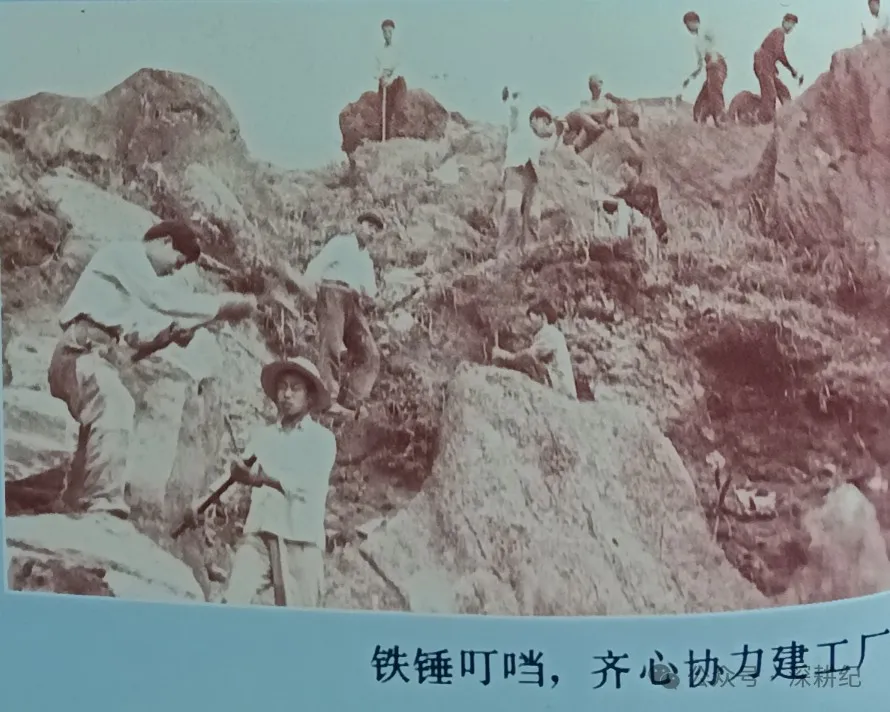

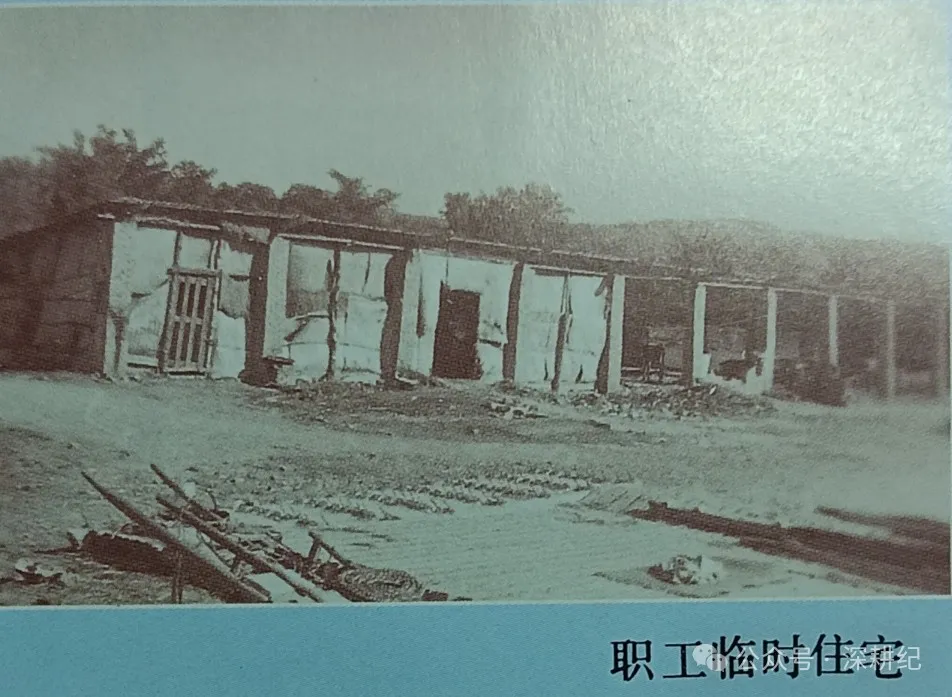

襄阳轴承厂是我们国家第四个五年计划的重点工程之一,主要为第二汽车制造厂生产配套产品。我厂是一个三线工厂,与所有的三线工厂一样,建厂初期的生活都异常艰苦。一没有厂房,二没有宿舍。当时厂里的领导干部和洛阳轴承厂援建襄轴的老师傅,住在干打垒的草屋子里。我们招工进厂的知青和部队复员转业军人住芦席棚子,两个人发一张芦席睡地铺。当时没有自来水,只能吃堰塘里的水,洗衣服都是用山沟里流出来的水。开山、炸石、架线、盖房子,我们老工人都干过。

那时的干部和工人是一条心地干革命。那时的口号是“先生产,后生活”“与帝修反抢时间”“让毛主席他老人家放心,让毛主席睡安稳觉”。1981年,襄阳轴承厂正式投产了。投产以后与哈尔滨轴承厂、洛阳轴承厂、瓦房店轴承厂形成了我们国家的四大轴承生产基地,共享“哈瓦洛襄”的盛名。1990年我们厂生产的产品已达到400多种,其中两个还获得了国家级银质奖。

改制前,我们襄轴的生活区已达到了相当的规模。我们有厂幼儿园,有学前班,有子弟小学、子弟中学,有技校,有电视大学,有职工大学,还办了党校。我们厂的人均住房面积在襄樊市是最高的,住房是排队分,越分越大。比如厂里今年盖了200套房子,老工人先搬进去住;明年又盖了两百套新房子,老工人又搬到更大的新房子里,年轻工人就搬到老工人那个房子里,总之老工人是优先的,按工龄排队。

分房是很讲究的,那时候走后门行不通。同一年进厂,看月份;同月进厂,看日子。都打好分了,按分排队。整个过程是在众目睽睽之下,做不了假。

我们厂里有一个跟我们同年进厂的,按说他的分应该是跟我们一样。但他是中层干部,中层干部加半分,他又有职称,又加半分,他就多了一分,多一分就能压一批人。后来他在竞选厂长的时候说:“我们厂里工人都没住大房子之前我不搬进大房子里,我要搬我也最后一个搬。”信誓旦旦地表白自己,要做好事让大家先搬。

后来别人跟他算了一笔账,他确实加了一分——这儿加了半分,那儿加了半分。但是他有一项东西有问题,他生了两个孩子。他第一个孩子有残疾,所以国家允许他生第二个。生了第二个就是二胎,二胎就要扣两分。所以他加了一分,又扣了两分,反而排到我们后头去了。那时候是很公开,你凭什么加分,凭什么减分,都是公开的。我们同年同月进厂,我早一天比你报到,你就排在我后头。

我们厂的医院门类齐全,技术条件和设备都相当的齐备。医院的建筑面积达5800平方米,病床有132张。我们还有全套的生活设施,如石油液化气站、煤厂、浴室、电影院、灯光球场、足球场、老年宫、青年活动中心,等等。

改制前,襄轴工人看病、住房、受教育是不花一分钱的,那时候的幸福指数非常高。那时同年参加工作,在我们襄轴当工人,工资比在市政府当公务员还要高一倍。市政府的很多领导都走后门,将他们的子弟送到我们襄轴当工人。

我在上海实习的时候,经常在礼拜天早晨穿着我们油腻的工作服,跑到上海国际饭店去吃早饭。点一杯牛奶,来两个蛋糕,二郎腿一翘在那坐着。服务员呢?看到我们穿工作服的,热情的很。高鼻子深眼的洋人他不理,西装革履的公务员他也不理,都得往后排,首先要照顾我们工人阶级。国际饭店先照顾我们!

我到上海市区玩也喜欢到四川饭店。几个朋友在一起的时候,在这里点两个菜喝一瓶酒,什么麻辣豆腐才一毛多钱,炒鸡丁也就3、5毛钱一盘,再来一瓶一块钱的“绿豆大曲”,两三个人喝一瓶酒,蛮高兴。上海人也看欣赏我们,看到我们年纪轻轻的划个拳,打个杠子,热闹的不得了,上海人都看得稀奇。

过了许多年以后,我去上海出差,这时我当工程师。国际饭店衣冠不整的不让进,我说我这衣冠还可以,就往里走,被人家拦住了不让进。中午吃饭,我在一个小餐馆买了一盒饭,人家都不让我坐在那吃。我说我在你的餐馆里买的盒饭,为啥不让我吃?人家说,点炒菜的可以坐餐馆里吃,你买盒饭就在马路边上去蹲着吃。这个落差太大了。工人阶级地位是一落千丈。

我进轴承厂的时候满头黑发,下岗的时候满头白发,我真是一生都献给了轴承厂。我66年小学毕业,69年初中毕业。初中的文化课一点都没上,abc也没学过,其实就是个小学毕业生。我初中、高中的文化全部是自学的。1979年我考上了我们厂办的第一届电视大学,是带工资、带奖金的,全日脱产的三年制的电视大学。

但是分厂领导不放我过去,因为我开的机床是全厂最贵的机床,是1970年从意大利进口的,又铣又刨又磨,这个机床全国只有三台,周总理亲自批了一台到我们厂,就是我在开。因为我是生产骨干,他不让我去,我也理解,所以我就没去。等到1982年,我第二次又考上了电视大学,他还是不放我去,他把我徒弟放去了。他说你这个机床又铣又刨又磨太复杂了,一般人掌握不了,所以他不放我去。等到1984年我又考上了,那时候我都30多岁了,我就想到这是我圆大学梦、受高等教育的最后一次机会了,不去不行。但是领导还是不放,分厂领导还是不放我去。

我就去找总厂领导,找到了总厂的副厂长。他原来是省办公厅的主任,因为他是造反派,所以被贬到我们厂里当副厂长。我爸原来在省委工作的时候认识他,关系蛮好,所以我就去找他了。我跟他把这个情况一说,他说那不行,怎么能耽误人家的美好前程呢?他说我去跟孙厂长说一声。孙厂长就住在他们对面的干部楼,他跟孙厂长说了。孙厂长第二天就一个电话打了我们分厂,他跟分厂领导说:“鲁爱国一次又一次地放弃个人上大学的机会,你们一次又一次地刁难别人、卡着别人,不行!上午让鲁爱国办完手续,下午到厂教育处报到。”这样我才圆了我的大学梦,以后才有机会当工程师。

下岗后我也打过工,我是工程师,搞设计什么都可以。私企老板的厂房是铁皮房子,不透气,夏天简直跟蒸笼一样,老板坐在楼上办公室里开空调,楼下工人干活都是汗流浃背。可以说,我在国营企业干了30多年,流的汗没有在私企老板那里一年流的汗多。

我们是一心扑在工作上,把襄轴当作我们的儿子一样。看看襄阳轴承厂的沧海桑田,我们这些当年住芦席棚子,喝田沟里的水的建厂元老心里充满了悲哀!充满了愤恨!怎么说呢?我既泪奔,又想拼命。