顾凌英:由胡锡进老重提“文革”所想到的 -凯发k8官方旗舰厅

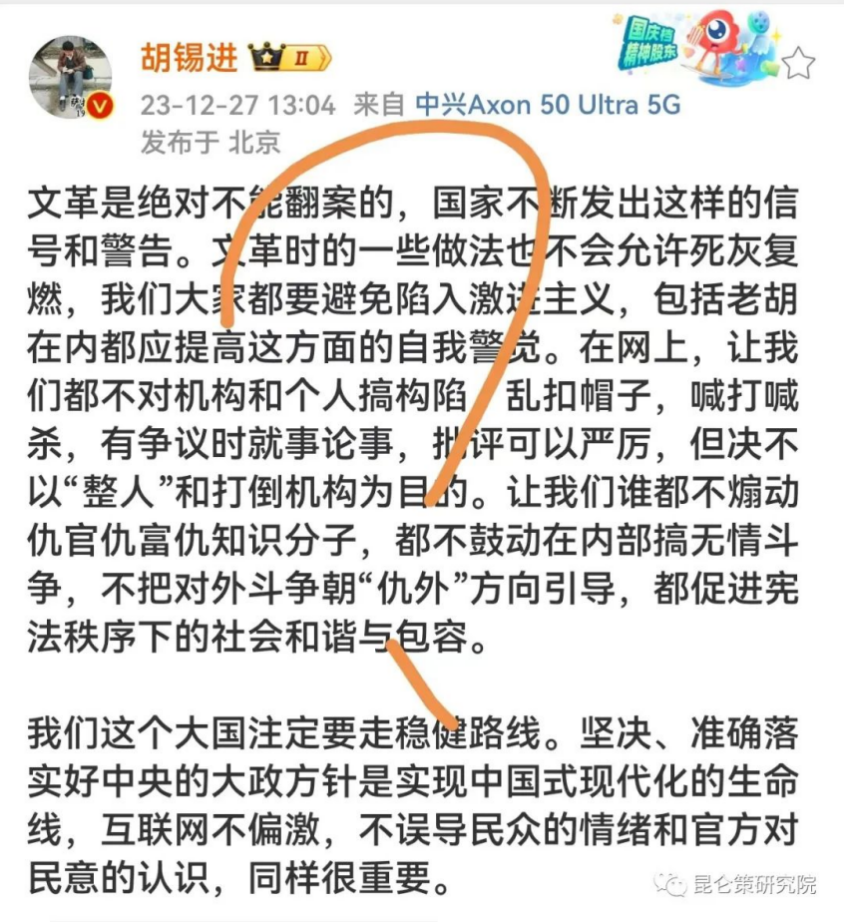

胡锡进老说:“文革是绝对不能翻案的,国家不断发出这样的信号和警告。” “不许死灰复燃”的“一些做法”,到底指的是什么呢?

我是在北京的一所大学,经历过文革的全过程的。您说的“构陷、乱扣帽子、仇官、仇富、仇知识分子”文革中似乎还没有。文革中强调阶级斗争,批判的是党内的“走资派”、“资产阶级知识分子”、而不是一切党的干部和革命知识分子。当然有人故意“扩大化”,但这不是文革所提倡的。至于“仇富”,那时似乎还没有对象。

文革中根据我所经历的情况是这样的:1966.6——11月,是北京最乱的时候。当时刘、邓派的工作组,把各校党委和校长第一把手都靠边站了。在工作组的领导下,成立了学校和各系、各处级单位的文革领导小组。这时候学校的师生在文革小组领导下,向校各级领导贴大字报,称他们为“黑帮”。后来也有给工作组提意见的,或者与工作组有不同意见的师生,也就被工作组打成了“反革命”。

对“黑帮”和“反革命”进行批斗、戴高帽子、在脖子上挂小黑板,上写“打倒***黑帮!”等,从此开始。后来才知道,那时在全国打了55万,“反革命”。

各中学红卫兵,也在这时段就开始“破四旧”、打、砸、抢,抄家,打死老师,校长......。

大约在十月底——十一月初,大家才知道毛主席在8月回到北京,毛主席的“我的一张大字报”,批判了与反右扩大化相同的把革命群众打成反革命的做法。撤走了刘邓工作组,把群众从资产阶级反动路线下解放出来。因为单位没有了明确的直接领导,大家在党中央直接领导下,开始批判“资产阶级反动路线”。

这时根据斗争的需要成立了许多群众的战斗小组。由于积极进行批判资反路线的是曾经被打成反革命的少数群众,而执行这条路线的群众是大多数。少数人要团结大多数人,存在一定的困难。这时难于避免的,就形成了原来执行资产阶级反动路线的积极分子与被资反路线打成反革命的一部分群众,成为相互对立的两派群众组织,而且在社会上,在他们联合起来的基础上,分成了两个对立的大组织:天派和地派(与北航站在一起的叫做天派,与北京地质学院站在一起的是地派)。这就是北京的革命群众,分成对立的两派群众组织的由来,也是1967年进行派性斗争和武斗的起源。这也就是1968年党中央派遣军宣队和工宣队进到各单位,进行革命的大联合之前,全国比较混乱的时期。其实所谓的“十年动乱”,“动乱”的也就是1966年6月到1968年军、工宣队进点之前大约的一年半时间。

军、工宣队进点之后,他们代表党的领导,耐心地做好了两派群众的工作。两派群众进行了革命的大联合,成立了革命委员会,加强了党的领导,形势就好转了。知青下乡,各项工作开始恢复。这时各单位干部、大学的师生大都去了五七干校。1973年从干校回到原单位,学校开始招收工农兵学员,教学工作就按部就班地开展了。到了1974年之后小平同志就参与担任了党和国家重要的领导工作直到1976年4月。

以上基本就是文革十年的大致情况。

在文革中,毛主席、党中央一直在批判、制止派性和武斗,批判打、砸、抢,强调群众要“斗私批修”。但是完全控制局面,也不是立即就可以“立竿见影”做到的。我们不应该把这种短时间存在的问题,认为是十年文革的主流。这样看问题是片面的。举例来说,譬如改革开放以来,90年代出现过“拐卖妇女、儿童”现象,“聚众赌博”现象,......。我们屡禁不止,能认为这就是改革开放的主流吗?

我们应该如何看待文革的主流呢?1981年党的《决议》认为文革的动机是好的,是为了防修、反修。如果从这个角度来看问题,我们感到“文革”是达到了它的主要目的,虽然也付出了一定的代价。

为什么这样说呢?我们看到1991年苏、东红旗落地,而我们至今安然无恙。原因何在?无非就是我们在毛主席领导下从1956年到1966年,开展了与他们的十年论战,坚决与苏联的赫鲁晓夫的修正主义道路分道扬镳,划清界限;我们在毛主席领导下进行了反修、防修的十年文革。试想如果我们当时与东欧的那些国家一样,跟着赫鲁晓夫搞全民国家、全民党,放弃了阶级斗争和无产阶级专政。可想而知,那我们在1989年到1991年之间,必然也与它们一样和平演变,红旗落地。除此之外,我们找不到别的理由,可以说明我们与他们命运迥乎不同,我们可以在美国“和平演变”糖衣炮弹的进攻面前,巍然不动的充分理由。我们今后在与美帝国主义反“和平演变”的斗争中,任务仍然是艰巨的。毛泽东时代反“和平演变”和“颜色革命”的经验无疑是宝贵的。

我们应该感恩毛主席!我们不应该以否定一切的、形而上学的态度对待“文革”。排除文革时代,看问题片面、偏激的思想方法。认真研究“文革”的经验和教训,以便把我们今后的工作搞得更好,才是科学的、唯物辩证的对待文革的正确科学态度。

如火如荼,人民对毛主席的怀念,意义深刻,不能等闲视之。

胡老,您认为对吗?!(2023.12.29)

附: